工藝觀念在近代中國的演變

所屬欄目:文學論文 發(fā)布日期:2019-05-13 10:59 熱度:

摘 要:“工藝”是一個經(jīng)過近代多層內(nèi)涵積淀,具有現(xiàn)代意義的傳統(tǒng)詞匯。鴉片戰(zhàn)爭之后,受西方工業(yè)文明的沖擊和影響,傳統(tǒng)主要表達手工技藝方面的實用、技巧和審美創(chuàng)造意義的“工藝”一詞,具有了不同的近代形態(tài)與內(nèi)涵,形成了有別于傳統(tǒng)的現(xiàn)代工藝觀念。文章立足于“工藝”的語言學考察,通過對“工藝”一詞的重點分析與討論,延伸出包含工業(yè)、工藝美術(shù)、手工藝內(nèi)涵在內(nèi)的近代工藝觀念,以揭示出“工藝”概念演變的內(nèi)在思想邏輯。

關(guān)鍵詞:工藝 工業(yè) 工藝美術(shù) 手工藝

關(guān)于現(xiàn)代“工藝”的科學解釋是“把原材料或半成品加工成產(chǎn)品的工作、方法、技術(shù)等”,或稱之為“手工藝”。[1] 關(guān)于“工藝”的解釋:一是指“把原材料或半成品加工成為產(chǎn)品的方法、技術(shù)和過程”,其中的方法、技術(shù)、過程,涵蓋了手工與機器兩種操作方式,強調(diào)了“工藝”的實用性,接近英文technology;一是指“手工技藝”,突出手工技藝方面的審美創(chuàng)造,強調(diào)了“工藝”的藝術(shù)性,對應英文 industrial arts與handicraft,表達了現(xiàn)代社會對“工藝”概念的理解和認同。事實上“工藝” 是一個現(xiàn)代意義下的傳統(tǒng)詞匯,是經(jīng)過近代多層內(nèi)涵沉淀后的結(jié)果。學界已經(jīng)關(guān)注到以“工藝”為關(guān)鍵詞的研究,并延展到“手工藝”、“工藝美術(shù)”等概念的探討。這些研究多側(cè)重于梳理考察相關(guān)詞匯產(chǎn)生及詞義演變的事實和過程,即回答“是什么”,而尚少深入分析工藝詞匯演變的內(nèi)在思想邏輯。[2]-[7] 趙云川在《從“工藝”概念的演變看日本近現(xiàn)代工藝的變遷》一文中,闡述了日本近現(xiàn)代“工藝”概念的復雜內(nèi)涵及其多重意義,但其論述仍顯模糊。 [8] 本文擬在已有研究基礎上,從“工藝”詞源入手,著重討論在中國古代傳統(tǒng)意義的基礎上,“工藝”在近代與西文industry、technology、arts and crafts、handicraft等詞匯如何發(fā)生聯(lián)系并互相關(guān)照,且形成了包含工業(yè)、工藝美術(shù)、手工藝等多重意義在內(nèi)的新內(nèi)涵,較為清晰地揭示現(xiàn)代工藝觀念形成和演變的內(nèi)在思想邏輯。

一、“工藝”的詞源考察

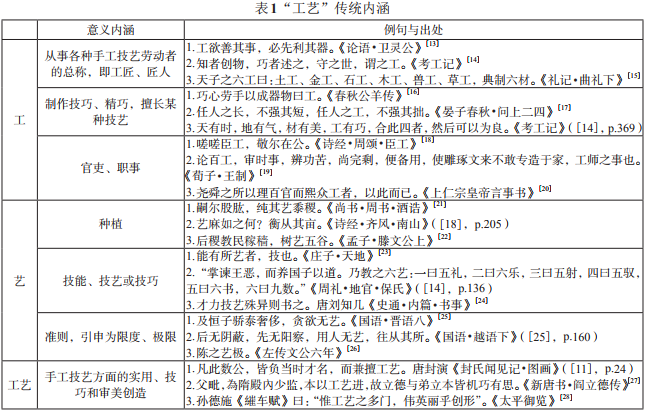

“工藝”由“工”、“藝”兩字組成。“工”是象形字,依據(jù)許慎《說文•工部》的解釋:“工,巧飾也。象人有規(guī)榘也。與巫同意。凡工之屬皆從工。古文工,從彡[9] 即工是巧飾之技。而楊樹達在《積微居小學述林•釋工》對“工”的本義提出不同的看法:“許君謂工象人有規(guī)榘,說頗難通,以巧飾訓工,殆非朔義。以愚觀之,工蓋器物之名也。知者:《工部》巨下云:‘規(guī)巨也,從工,象手持之。’按:工為器物,故人能以手持之,若工第為巧飾,安能手持乎?”,而且“以字形考之,工象曲尺之形,蓋工即曲尺也”,表達了“工”的本義是人們在勞作過程中具有的“無形技能”,亦或“有形器物”。 [10] 后世主要沿用了“工”為巧飾之技的本義,從中引申出“工”是從事各種造物的技藝、技巧和技能的意思。“藝”是會意字,《說文解字》釋義為: “埶,種也。從丮坴,丮持種之。《詩》曰:我埶黍稷”,([9],p.307)故“藝(埶)”的本義是“種植” 的意思,且是古書中的常用義。而后“藝”的內(nèi)涵由最初作為動詞的“種植”之義引申為名詞的“技藝、才能”的意思。清代段玉裁在《說文解字注》中釋述了這一意義:“周時六藝字蓋亦作埶。儒者之于禮、樂、射、御、書、數(shù),猶農(nóng)者之樹埶也。” ([9],p.307)據(jù)考,“工”與“藝”成為一個復合詞“工藝”,較早出現(xiàn)在唐代。封演《封氏聞見記•圖畫》載:“凡此數(shù)公,皆負當時才名,而兼擅工藝”,[11] 指代匠人(畫師)所擁有的靈慧智巧的技能和技藝的意思。 “工”與“藝”由造字初始時表示勞作過程中的“巧飾、種植”的意思,逐漸演變?yōu)閭鹘y(tǒng)社會普遍觀念中所認同的以“手”為中心的百工技藝和技能,由此構(gòu)成了涵蓋傳統(tǒng)社會物質(zhì)生產(chǎn)和精神生產(chǎn)的工藝技術(shù)體系。作為“巧飾之技”的“工藝”是中國傳統(tǒng)手工技術(shù)形態(tài)的全部,即“工藝是藝能,工藝是‘技’之工藝”。[12]

二、“工藝”在近代中國的使用

筆者以“工藝”為關(guān)鍵詞,通過對“晚清及民國期刊全文數(shù)據(jù)庫”檢索發(fā)現(xiàn),“工藝”條目總計出現(xiàn)7330次,且其使用次數(shù)的變化趨勢大致分為四個階段,如下圖1。第一階段是1894年前,“工藝”共出現(xiàn)8次,可見其極少被使用。第二階段 1895-1929年,“工藝”使用次數(shù)迅速增加,且保持較平穩(wěn)的變化態(tài)勢,并出現(xiàn)第一個小峰值505次。第三階段(1930-1939年)和第四階段(1940-1949年)“工藝”使用次數(shù)經(jīng)歷了前十年和后十年一個大起大落的過程,驟然上升達到2247次最高峰值,而后又陡然下降至441次。

觀念的轉(zhuǎn)變支配著語言的使用。“工藝”一詞的使用在1895年甲午戰(zhàn)后迅速增加。甲午戰(zhàn)敗民族危機的加深,激發(fā)了一部分國人對生產(chǎn)技術(shù)方式的重新思考,以圖救國救民。突出地表現(xiàn)在他們逐漸轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)“重道輕器”思想觀念,更加主動全面地接受和學習西方強國富民之技,主張利用西方工業(yè)技術(shù)發(fā)展資本主義工商業(yè)。這樣的思想觀念影響下,“工藝為一切事物之本”[29] 的認識形成并逐漸強化,累代邊緣化的制器史事,一時得到了社會的關(guān)注。“工藝”不再是避而不談的話題,而是通過各類報刊雜志等新型媒介被廣泛傳播和擴散,成為“熱門”詞匯。民國時期“科學救國、實業(yè)救國”的呼聲以及主張增強中國工業(yè)基礎以挽救民族危亡的“以工立國”言論取得勝利,加速了“工藝”作為重要的生利技能的使用次數(shù)達到前所未有的程度。不過很快,由于日本侵華戰(zhàn)爭全面破壞,“工藝”使用次數(shù)又迅速下降了。對比分析數(shù)據(jù)庫顯示不同時期的“工藝”意義,可知“工藝”內(nèi)涵受西方近代工業(yè)文明的影響,超出了傳統(tǒng)僅指代手工技藝方面的實用、技巧和審美創(chuàng)造的意義,形成了一種有別于傳統(tǒng)工藝概念和相關(guān)觀念的現(xiàn)代“工藝”。突出表現(xiàn)在“工藝” 一詞與西文technology,industry,art and craft等詞匯彼此關(guān)照,包含了技術(shù)、工業(yè)、工藝美術(shù)、手工藝等詞匯的部分或全部意義,并且“工藝”一詞在絕大多數(shù)條目中是指代以科學知識為基礎的現(xiàn)代生產(chǎn)方式。1929-1939年最典型,“工藝”一詞在期刊雜志中出現(xiàn)頻率排位前五的依次為《科學畫報》(824)、《小工藝》(299)、《實用科學》(145)、《實業(yè)公報》(132)和《生產(chǎn)工藝》(89),五種期刊分屬科普、技術(shù)、工藝美術(shù)、行政不同性質(zhì),其主要目的之一是集學者的思想財力,挽救中國工藝頹廢之勢,且介紹各類工藝的制作方法以求實用。這里的“工藝”一詞已超出了傳統(tǒng)意義,成為了“科學化的工藝”來迎合社會大眾的需要。近代“工藝”內(nèi)涵這種看似“混亂”的現(xiàn)象,卻正是它本身最真實的狀態(tài)。

三、“工藝”在近代中國的新內(nèi)涵

1. 工藝與工業(yè)

近 代 中 國 傳 統(tǒng)“ 工 藝 ” 一 詞 首 先 和 西 文 industry(工業(yè))在概念和意義上產(chǎn)生了密切聯(lián)系,并且在較長的一段時期內(nèi)作為同義詞來使用,出現(xiàn)“工藝”即“工業(yè)”的現(xiàn)象。如“征之古訓,工業(yè)尤為女子之天職”[30] 、“商務之廣狹,恒視工業(yè)之巧拙”[31] 、“泰西史乘上最足注目者,即十九世紀之工藝及商業(yè)之發(fā)達也”[32] 等。傳統(tǒng)“工藝” 一詞指代手工技藝方面的實用、技巧和審美創(chuàng)造的屬性和行為,而工業(yè)(industry)則是以近代科學知識為基礎與具組織的機械生產(chǎn)及一系列的機械發(fā)明結(jié)合在一起的,兩者似乎“毫無關(guān)聯(lián)”。那么,為什么會發(fā)生“工藝”與industry同義替換現(xiàn)象呢?

第一,有必要對Industry進行詞源學的考察。 Industry最接近的詞源是法文industrie,由拉丁文 indo和struere結(jié)合而成,長時期具有habileté à faire quelque chose(手藝)、invention(發(fā)明)、savoirfaire(本領(lǐng))等含義且可引申為métier(工藝、職業(yè)、行業(yè))的意義。到19世紀中葉伴隨著以機器代替手工的“工業(yè)革命”的發(fā)生與發(fā)展,傳統(tǒng)industrie 的含義發(fā)生轉(zhuǎn)變,成為了基于系統(tǒng)性、機械式的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)意義的“工業(yè)”的通用含義。“人幾乎從他誕生的那天起,當他能用雙手或原始的工具從事勞動時,便與工業(yè)打交道;燧石是工具,掘地棒、錘、刀、剪、鏟、鎬、鋤、鋸更是工具。后來出現(xiàn)的杠桿、曲棍、腳踏車床、滑輪等‘人力推動的器械’同樣也是工具”[33] 可知“工藝” 與“工業(yè)”在詞源上具有天然聯(lián)系和近似意義。

第二,接受日本近代工藝觀念的影響。日語 “工蕓”(“工兿”)是由中國傳入的古語詞,其意義與中國傳統(tǒng)“工藝”概念沒有本質(zhì)區(qū)別,且“工蕓”的出處和釋義也是從中國的古史文獻中加以說明。自明治初年,“工蕓”內(nèi)涵開始發(fā)生變化,逐步涵蓋了農(nóng)業(yè)種植、生產(chǎn)制造、藝術(shù)創(chuàng)造等諸多技藝和技術(shù),與西方泛指一切生產(chǎn)活動的“工業(yè)”(industry)成為了同義詞,出現(xiàn)兩詞混用的現(xiàn)象。最直觀地反映是明治十八年(1885)大島貞 益 把“The Technical History of Commerce”(by John Yeats)一書訳成《商業(yè)工蕓史》,[34] 用“工蕓”翻譯近代工業(yè)基礎—Technical,論證了“工藝”的技術(shù)特征,technology被譯為“工藝”、“工藝學”,不僅是對技藝的描述,而且是對“機械的器械”的描述,technology是對工藝做有系統(tǒng)的研究,“工藝”與‘technology’發(fā)生了聯(lián)系;且“工蕓” 與“商業(yè)”二詞并列使用,也蘊含“工蕓”暗指“工業(yè)” 的意味。近代日本工藝觀念的上述轉(zhuǎn)變深刻影響了地緣靠近特別是遭受甲午重創(chuàng)的中國,國人認同與接受由日本轉(zhuǎn)譯的“工業(yè)”一詞。1877年《萬國公報》發(fā)表了一組原載于日本出版的一份中文報紙《華字新報》的連載文章,其中《論工業(yè)制造之利》一文中“工業(yè)”(industry)一詞開始在近代中國使用[35] ,尚未與“工藝”嚴格區(qū)分,“工藝” 一詞在不同語境中體現(xiàn)出了傳統(tǒng)手工技藝或現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的雙重意義。“吾國工藝實居最幼稚時代,補救之方,約分二種。一手技工藝,宜就舊有者,擴張而改良之。二機器工藝,宜取本無者提倡而仿效之。此二者吾國稍明時勢之人類能言之。抑亦東西友邦人士所為代謀忠告者也。雖工藝中千端萬緒,終不能出此二語范圍。”[36]

第三,近代中國“舊詞新意”的語言使用習慣。 “舊詞新意”是近代中西方語言文化交流中存在的一種普遍現(xiàn)象,即在接受西方近現(xiàn)代觀念時通過對本國固有詞匯注入新意義來表達外來詞匯的內(nèi)涵,其基本思想是對原有詞匯進行格義,選擇性地逼近相應的西方近現(xiàn)代詞語的部分意義。這也是傳統(tǒng)“工藝”一詞成為industry譯名的重要影響因素。在漢語里,復合詞“工藝”是由“工”和 “藝”兩個字組成,從構(gòu)詞法看屬并列結(jié)構(gòu),釋義為“技藝、手藝”,體現(xiàn)著制造技術(shù)和鑒賞藝術(shù)的兩層意義。清中葉后,西方機器制造技術(shù)早于“工業(yè)”一詞進入中國,在沒有恰當詞匯表述新生產(chǎn)方式的前提下,國人利用傳統(tǒng)“工藝”與近代“工業(yè)”意義的共通之處—生利的技能,選擇采用古已有之的“工藝”制造技術(shù)的意義對應闡釋西人 industry([33],p.249)觀念的部分意義,這既符合中國傳統(tǒng)“舊詞新意”的語言習慣,又加深了對近代機器工業(yè)的理解。1877年“工業(yè)”輸入中國后,“工藝”或單獨使用,或與“工業(yè)”混合使用,其內(nèi)涵都已不僅僅表示傳統(tǒng)的手工制作技術(shù),而包含了近代機器技術(shù)在內(nèi)的、具有“產(chǎn)業(yè)”性質(zhì)的所有工藝。[37]

2. 工藝與美術(shù)

“工藝”內(nèi)涵在近代除與“工業(yè)”同義,還與舶來詞“美術(shù)”發(fā)生聯(lián)系。“美術(shù)工藝”、“工藝美術(shù)” 等新專有名詞在中國本土出現(xiàn)并被廣泛應用,“工藝”傳統(tǒng)的藝術(shù)審美價值突顯出來,正如傅抱石在《基本圖案學》中所述:“工藝兼?zhèn)涔I(yè)與藝術(shù)二者。一面觀之,所謂工藝,乃指結(jié)合實用與美之非常廣范圍之作業(yè)。即工藝之中,有近于工業(yè)者,亦有與此反對,而近于藝術(shù)者”。([37],p.4)近代中國“工藝”與“美術(shù)”之所以能夠產(chǎn)生密切的聯(lián)系,有詞語本身內(nèi)在的語言學邏輯。傳統(tǒng)“工藝”一詞本身就蘊含著造型、裝飾、審美的意義,只是尚未出現(xiàn)表述這些意義的“美術(shù)” 一詞,統(tǒng)一用“工藝”或“藝術(shù)”來表達,古時的工藝“不是指與美術(shù)相對的工藝,而是包含繪畫在內(nèi)的全部技藝”。([12],p.34)北宋時期的綜合性類書《太平御覽》卷七百五十工藝部七和卷七百五十一工藝部八,列舉“畫類”,分“畫上” 和“畫下”兩部分,這是說明古代“工藝”內(nèi)涵中包含審美藝術(shù)存在的一個很好例證。[38] 清末“美術(shù)”一詞借由近代報刊宣傳活動經(jīng)日本引入中國, “工藝”的藝術(shù)審美性能夠準確地表達出來。檢索 “晚清及民國期刊全文數(shù)據(jù)庫”可知,“美術(shù)”一詞最早出現(xiàn)在1897年《時務報》(第35期,光緒二十三年七月十一日)日人古城貞吉所作題為《意開萬國美術(shù)博覽會》(譯日本新報,西七月初五日)的報道:

日本美術(shù)品最為觀賞者所愛賞,文部大臣當開會演說。論及日本美術(shù)云:凡欲深通各國美術(shù)之妙處,須要深究各國文學之妙處。蓋文學之于美術(shù),互相表里也。夫繪畫雕刻等美術(shù),本是發(fā)其巧妙于外也,至文學則蘊其妙于內(nèi)也。[39] 這段論述可以看出繪畫、雕刻等工藝技術(shù)從屬于美術(shù)概念的范疇,國人借用“美術(shù)”一詞,表達“工藝”藝術(shù)審美價值,甚至產(chǎn)生了“工藝” (=“美術(shù)”)的認識,劉師培《論美術(shù)援地而區(qū)》述“古代之美術(shù)或成于一人或萃于一地,成于一 人者則其器以人為名,萃于一地者則其器亦以地為名。考工記言鄭之刀、宋之斤、魯之削、吳越之劍,遷乎其地,不能為良”,[40] 可以看作近代對 “工藝”與“美術(shù)”兩詞關(guān)系的早期解讀。

20 世 紀 初, 受 英 國 威 廉 • 莫 里 斯(William Morris)1888年提出的“Arts and Crafts”和日本借用中國漢字對英文原詞譯介的影響,“美術(shù)工藝”、 “工藝美術(shù)”并稱的兩個新名詞先后在中國本土產(chǎn)生了。“工藝美術(shù)”(亦或“美術(shù)工藝”)作為一個新名詞和近代西方工藝思想傳播地依托,主要陳述社會上的出現(xiàn)一些新現(xiàn)象,尤其是在介紹近代工藝(美術(shù))學校和美術(shù)博覽會時被頻繁使用。如1903年魯迅在《紹興同鄉(xiāng)公函》談到:“試一入日本工藝美術(shù)各學校中,其髹漆,其織物、若染色物,皆日新月異,精益求精。”[41] 又如,1907年甘邑邵伯鎮(zhèn)創(chuàng)辦“美術(shù)工藝所”,“計授寫真、織布、造紙,造洋燭、洋堿,染色、印花,造電燈,造花,造水果,造荷蘭水,造粉筆墨水,鍍金,音樂等科”。《東報輯譯卷二:美術(shù)育英會之計劃》載:“據(jù)從前來美術(shù)展覽會,須辦金銀銅賞牌,乃能得美術(shù)家金屬雕刻、鑄造雕刻金銀、金打物、象眼七寶鐵打物、陶磁器、牙雕、木雕,時繪繪畫,禪用織物、刺繡等”,[42] 可以看出此時“工藝美術(shù)”是一個新名詞,但并非一項新事業(yè),嚴格來說“工藝之目的在實技,美術(shù)之志趣在精神”。[43]

民國初年,“工藝美術(shù)”作為一個整體概念被定義。1917年由商務印書館出版的姜丹書《美術(shù)史》一書最早明確了“工藝美術(shù)謂工藝之帶有美術(shù)性質(zhì)者,即含有裝飾的意味者也。”[44] 1920年蔡元培又在《美術(shù)的起源》一文中指出:“美術(shù)有狹義的,廣義的。狹義的是專指建筑、造像(雕刻)圖畫與工藝美術(shù)(包裝飾品)等”,[45] 而后“工藝美術(shù)” 的概念在中國本土基本形成并開始使用和傳播。 1929年陳之佛闡明“美術(shù)工業(yè)乃適應日常生活的需要的實用之中,和藝術(shù)的作用抱合的工業(yè)活動”,([42],pp.342-343)強調(diào)了“工藝美術(shù)”的“實用、美以及‘實用和美’內(nèi)在的抱合”三個要素,揭示了“工藝美術(shù)”的本質(zhì)屬性。

3. 手工藝

“手工藝”(handicraft)這一新名詞是對傳統(tǒng)手工造物方式最直接的表達,亦屬日語借詞,20 世紀初傳入中國。據(jù)數(shù)據(jù)庫檢索可知,1833-1957 年“手工藝”一詞被使用716次,使用高峰期集中在三十年代,共計501次。“手工藝”與“工藝美術(shù)” (arts and crafts)的意義十分相似,甚至被認為是“工藝美術(shù)”概念的延伸。楊永善指出“手工藝是一種比較特殊的文化形態(tài),既是一種技術(shù),又是一種藝術(shù),過去稱其為工藝美術(shù)”。([3],pp.86-87)那么,應該如何準確地認識和理解“手工藝”的內(nèi)涵呢?

雖然“手工藝”是近代外來詞語,但是“手工” 或“手藝”則是中國固有詞匯,在傳統(tǒng)社會中被廣泛地使用。傳統(tǒng)社會中任何工作都是在經(jīng)驗積累的基礎上,發(fā)揮“手”的技術(shù)作用來完成,且生產(chǎn)制作工具也都是“手”的延伸,“手工”、“手藝” 的造物手段和造型藝術(shù)所涉范圍極其廣泛,手工藝可以說是傳統(tǒng)“工藝”的全部意義。從詞源學上解釋,在西方語言中手工即‘Slojd’,乃由瑞典語 ‘Slah’之轉(zhuǎn)化。在英國則為‘Slay’,含有打字之意,在德國則為‘Schlag’,而同時‘Slah’于英語又化為‘Sly’,于德語又化為‘Vehshlagen’,具有伶俐之意。嚴格來說,西方現(xiàn)代意義上的“手工藝” 概念的出現(xiàn)和流行是以19世紀下半葉英國的“藝術(shù)和手工藝運動”(The Arts and Crafts Movement)為標志的。而后受西文“Arts and Crafts”的啟發(fā),日本以中文借詞“工蕓”來對應翻譯“crafts”,并認為Crafts(工藝)就是指Useful Crafts(手工藝),這種觀念傳入到中國,促進本土“手工藝”概念內(nèi)涵的形成與發(fā)展。陳之佛曾談到對“Arts and Crafts”的認識:“實在Art與Crafts二者,從前完全在同一意義上的。這二者的原意都是Skill(技)之意,Art的語源為Arm(腕),故Art具有腕與技之意,Craft與德語上的Kraft同是力的意義,故 Craft常常有力量,具技術(shù)之意。因此可知二者其用法差不多沒有分別。”[46] 中國社會開始接受了 Crafts的“手工藝”之意。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展解釋,近代西方機器大工業(yè)生產(chǎn)方式在中國的傳播與擴散,人們產(chǎn)生了手工制作和機器制造、工藝制品和工業(yè)產(chǎn)品,乃至手工工業(yè)和機械工業(yè)的不同認識。 1934 年郭子勛首先將 Hermine Rabinowitch 在 The Handicraftsman and Modern Industry一文提出手工業(yè)的定義必定要注意三點“一是手工業(yè)團體多包括的手藝工人人數(shù),二是生產(chǎn)的方式,即是否全用手工活兼用機器,三是手藝工人在生產(chǎn)過程中的功能”[47] 的認識介紹到中國。而后,顧毓瑔也對“手藝工業(yè)”作出定義,即“凡工業(yè)生產(chǎn)不采集團方式,僅應用個人的手藝與勞力,不用很復雜的機器與工具,都可以稱作手藝工業(yè)”。[48] 1937 年南京國民經(jīng)濟建設總會主辦的全國手工藝品展覽會,將征得的手工藝品分為十類(一)服用品,(包括生絲、綢緞、皮、棉、刺繡),(二)飲食品(包括茶、紹酒、火腿、紅糖、蜜棗等),(三)冶煉品,(如剪刀、龍泉寶劍、翻砂首飾模型等),(四)陶磁品,(磁器、泥窯、磚瓦、玻璃用具等),(五)化學品,(紙、香粉、燭、鞭炮、繪圖顏料等),(六)手工機械品,(農(nóng)具、工具等),(七)竹木漆品,(草帽、草席、藤制品、竹制用品、漆器等),(八)文化品,(毛筆、硯、墨、木刻印版等),(九)美術(shù)品,(石膏像、各種雕刻、古琴等)、(十)雜物品,(紙傘、扇子、雨帽、草繩制品等),具體清晰表達了近代“手工藝”的意義與范圍。[49]

四、小 結(jié)

綜上所述,從近代“工藝”一詞所呈現(xiàn)出來的豐富而復雜的意義結(jié)構(gòu)可知,“工藝”一詞是反映人的思想、認知、價值和現(xiàn)實需求之間內(nèi)在邏輯的產(chǎn)物。事實上,近代“工藝”的新內(nèi)涵作為傳統(tǒng)語言的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,其諸多意義是彼此關(guān)聯(lián)的,且構(gòu)成了一個整體結(jié)構(gòu)。“工藝”既是工業(yè)(industry), 又 是 技 術(shù)(technology), 還 是 工藝美術(shù)(Arts and Crafts)和手工藝(handicraft),中國現(xiàn)代工藝觀念是傳統(tǒng)“工藝”的意義和西文 industry、technology、arts and crafts、handicraft 意義互動交融的結(jié)果,是一個綜合性概念,現(xiàn)代“工藝”的內(nèi)涵在此基礎上得以最終確立。 “工藝”內(nèi)涵經(jīng)歷了從與傳統(tǒng)的技藝、藝術(shù)保持互融而協(xié)調(diào)的關(guān)系,到近代與工業(yè)、技術(shù)、工藝美術(shù)、手工藝等被視為同類性質(zhì)詞語的演變發(fā)展過程,人們始終承認“工藝”技術(shù)操作規(guī)范的本意和人類求生存的生利技能,尊重“工藝”的實用和美兩大關(guān)鍵要素。“工藝”近代內(nèi)涵的確立實質(zhì)上是中國傳統(tǒng)語言文化深層結(jié)構(gòu)對西方工藝觀念選擇、吸收和重構(gòu)的結(jié)果。

[參 考 文 獻]

[1]字詞語辭書編研組. 新編現(xiàn)代漢語詞典[M]. 長沙: 湖南教育出版社 , 2016, 406.

[2]趙盼超. 中日近現(xiàn)代“工藝美術(shù)”詞義演化考略[J]. 南京設計學院學報(美術(shù)與設計版), 2012, (3): 80-84.

[3]趙屺. “手工藝”概念辨析[J]. 南京設計學院學報(美術(shù)與設計版), 2012, (3): 85-88.

[4]陳路. 從工藝美術(shù)概念的演變看中國設計觀念的發(fā)展 [D]. 中央美術(shù)學院 , 2007, 4-14

工藝觀念在近代中國的演變相關(guān)論文期刊你還可以瀏覽:《 天工藝術(shù)類期刊》

文章標題:工藝觀念在近代中國的演變

轉(zhuǎn)載請注明來自:http://www.wangshangbanli.cn/fblw/wenyi/wenxue/40164.html

相關(guān)問題解答

攝影藝術(shù)領(lǐng)域AHCI期刊推薦《Phot...關(guān)注:105

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關(guān)注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關(guān)注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關(guān)注:192

測繪領(lǐng)域科技核心期刊選擇 輕松拿...關(guān)注:64

及時開論文檢索證明很重要關(guān)注:52

中國水產(chǎn)科學期刊是核心期刊嗎關(guān)注:54

國際出書需要了解的問題解答關(guān)注:58

合著出書能否評職稱?關(guān)注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關(guān)注:66

通信工程行業(yè)論文選題關(guān)注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關(guān)注:120

評職稱發(fā)論文好還是出書好關(guān)注:68

復印報刊資料重要轉(zhuǎn)載來源期刊(...關(guān)注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態(tài)及其...關(guān)注:69

Web of Science 核心合集期刊評估...關(guān)注:58

文史藝術(shù)論文范文

播音與主持論文 動畫藝術(shù)設計論文 美術(shù)論文 戲劇論文 導演論文 表演論文 音樂論文 哲學論文 歷史論文 社會學論文 邏輯學論文 美學論文 倫理學論文 心理學論文 文學論文 廣告論文 公共關(guān)系論文 新聞論文 外文學論文

期刊百科問答

- 攝影藝術(shù)領(lǐng)域AHCI期刊推薦《Photog

- Nature旗下多學科子刊Nature Commu

- 中小學教師值得了解,這些教育學期

- 2025年寫管理學論文可以用的19個選

- 測繪領(lǐng)域科技核心期刊選擇 輕松拿捏

- 及時開論文檢索證明很重要

- 中國水產(chǎn)科學期刊是核心期刊嗎

- 國際出書需要了解的問題解答

- 合著出書能否評職稱?

- 電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值得

- 通信工程行業(yè)論文選題

- SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄已

- 評職稱發(fā)論文好還是出書好

- 復印報刊資料重要轉(zhuǎn)載來源期刊(20

- 英文期刊審稿常見的論文狀態(tài)及其具